耳ヨリくじら情報

2019(令和1)年6月30日にIWC(国際捕鯨委員会)を脱退して以降、日本はそれまで南極で行ってきた調査を継承した調査航海を実施しています。

調査の正式名称は「南極海鯨類資源調査(JASS-A:Japanese Abundance and Stock-structure Surveys in the Antarctic)で、調査目的は「大型鯨類の資源量推定に必要な目視データを収集すること」および「鯨類の資源管理に有用な情報を収集すること」。後者に関して具体的には、写真撮影による自然標識の記録、衛星標識の装着、バイオプシー試料の採集などを実施しています。

つまり、調査内容の大枠としては、1987年から2019年まで実施されていた従来の調査捕鯨における調査(南極海鯨類捕獲調査=JARPAや新南極海鯨類科学調査=NEWREP-A)と同様ですが、“捕獲”調査ではなく、“資源”調査に変わっていることから、「これまでの鯨類調査の非致死的部分を引き継ぐ調査」であるといえます。

調査期間は例年、南極海における夏季にあたる1月から2月にかけて。その期間に現地で調査を開始できるよう、前年の12月には日本を出発することになります。第6回目を迎えた2025年の調査も例年通りのスケジュールで、2024年12月6日には、宮城県塩釜港から【第二勇新丸】と【第三勇新丸】の2隻の調査船が出港。そこから約3ヶ月間の調査を終えた2隻の船は、2025年3月14日、無事に塩釜港に帰港しました。

帰港当日の午前8時過ぎ、港に到着した【第二勇新丸】のデッキから最初に聞こえてきたのは、「無事に帰還しました」という船員からの報告。乗組員たちは、朝早くから同港で待機していた、『共同船舶株式会社』の所英樹社長らから温かく出迎えられました。

入港後は事務所にて、調査を実施している『日本鯨類研究所』の首席調査員である勝俣太貴さんらが、2024/2025年度の南極海鯨類資源調査に関する説明会を開催。今回の調査でわかったことが報告されました。

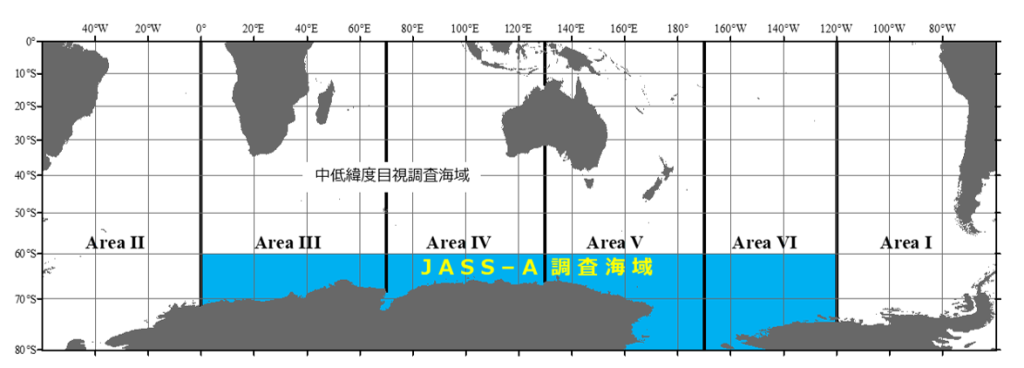

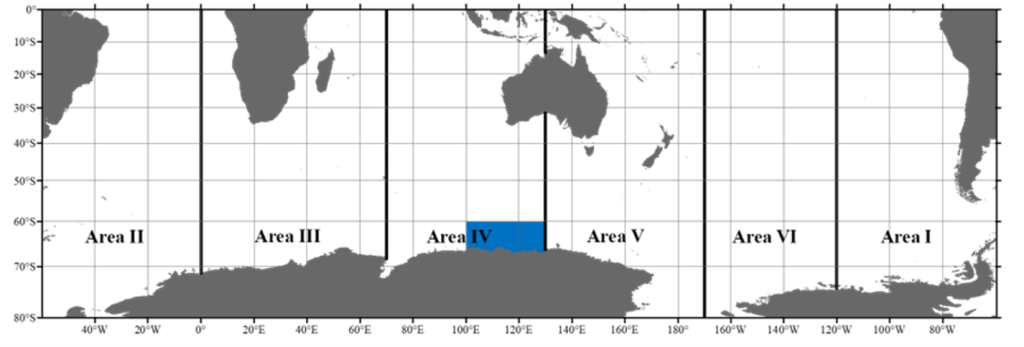

なお、本年度の調査海域は南緯60度以南の東経100度から130度までの海域。JASS-Aでは、IWCの管理海区である第III区、第IV区、第V区、第VI区の南緯60度以南の海域を、2019/2020年の調査から2026/2027の調査にいたるまでの8回かけて調査することになっています。

今回はそのなかから第IV区(東経70度~東経130度)の半分を調査したということになります。

加えて、日本から調査海域への往復航路の海域においては、中低緯度目視調査も実施。99日間におよぶ航海のうち、南緯60度以南で調査を実施したのは2025年1月1日から2025年2月10日にかけての41日間とのことなので、残りの58日間は中低緯度目視調査を実施したということになります。

また、調査海域での探索距離と往復航海における距離を併せた総探索距離は4,751海里(8,800km)で、このうち2,492海里(4,614km)が南極海での探索距離です。

では、南緯60度以南の調査海域内での調査結果を伝えていきます。

まず、この海域内での主な鯨類の発見数は次の通り発表されました。

・ザトウクジラ 850群1,514頭

・クロミンククジラ 148群322頭

・ナガスクジラ 28群72頭

・シロナガスクジラ 19群25頭

・ミナミセミクジラ 3群3頭

・ドワーフミンククジラ 1群1頭

・マッコウクジラ 3群3頭

・ミナミトックリクジラ 12群22頭

・シャチ 9群234頭

今回のトピックの一つとして、20年以上ぶりに南緯60度以南でドワーフミンククジラが発見されました。本種はそもそも遺伝的には北半球のミンククジラに近く、別種として区別するべきなのか議論が続いている珍しい鯨種です。

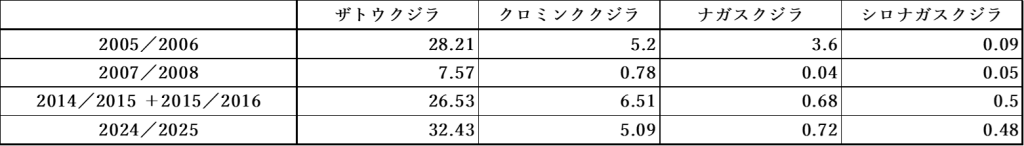

発見数の多かった4鯨種の密度指数(“100海里あたり”の発見群数)の変遷を見てみると、次の通り遷移しています。

表を見るとわかる通り、ザトウクジラが顕著に増加傾向を示しています。その理由としては、まず、ザトウクジラが商業捕鯨禁止になったのが1965年で、他の鯨種より早い段階で禁止されたことから、資源量の回復が早いことが考えられます。

加えて、比較的高い水温を好むオキアミが南緯60度以南に分布域を拡大するなど南極海の環境が変わってきていることから、ある環境においてそこに継続的に存在できる生物の最大量を意味する“環境収容力”が変化したことも、ザトウクジラの増加傾向が続いている一因となっている可能性があります。

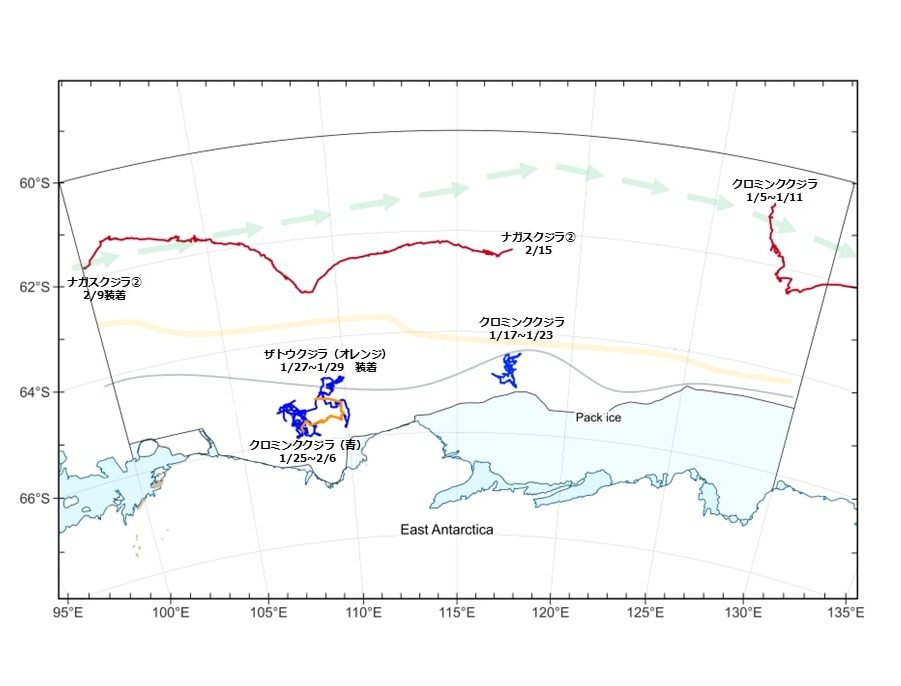

さらに、南極海での調査期間中は、ナガスクジラ11頭、クロミンククジラ25頭、ザトウクジラ2頭に対して衛星標識の装着実験も実施されています。この実験では、クロミンククジラは低水温域に留まっている一方、ナガスクジラは南極周極流に沿って東向きに移動を続けていることもわりました。

また、往復航路における中低緯度目視調査では、例年の調査と比べて南緯40度から60度の中緯度におけるヒゲクジラの発見群数が少なく、南緯60度に到達するまでにはほとんど発見されなかったのだそうです。これに関係していると推測されるのが、海水温の上昇です。航海中に記録された南緯60度付近の海面の水温は4度でヒゲクジラの発見は少なく、調査海域内の南緯62度付近で水温が1度まで下がりヒゲクジラの発見が増えてきました。

鯨類資源の調査を通して、地球環境の変遷や、それに対してわたしたちがとっていくべき対策までみえてきたのではないでしょうか。

なお、前述の通り、JASS-Aは2025/2026、2026/2027の残り2回の実施が予定されているので、来年、再来年の調査報告も楽しみにしていてくださいね。

▶関連記事

調査・研究

2020/2021年度 南極海鯨類資源調査!

2020年度北西太平洋鯨類資源調査 -調査船の入港について-

2020年度IWC/日本共同北太平洋鯨類目視調査の終了について-IWC-POWER調査航海-