くじらの不思議

第6回目は「水産資源としてのクジラ」についてです。

今回は中村先生に水産資源としてのクジラについて栄養や日本の文化と共に解説していただき、最後には中村先生流のクジラ料理を作って頂きます。

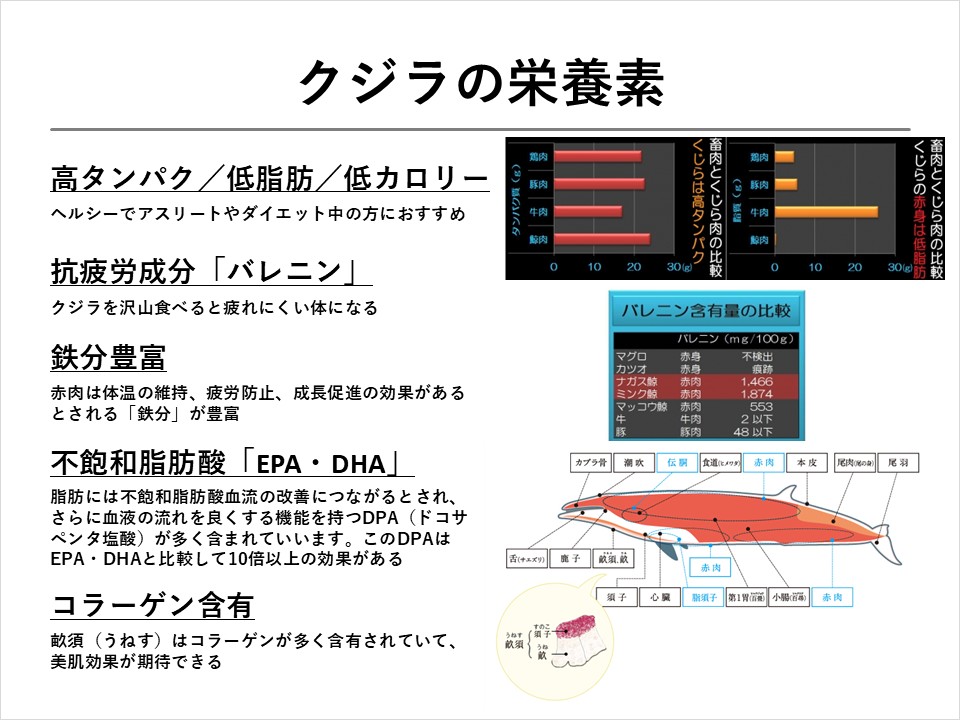

クジラの栄養素

クジラは食べておいしいだけでなく栄養も豊富です。

高タンパク、低脂質、低カロリーでヘルシーなのでアスリートやダイエット中の方におすすめです。

さらに抗疲労物質「バレニン」が豊富に含まれているので、クジラを沢山食べると疲れにくい体になると言われています。

赤肉は体温の維持、疲労防止、成長促進の効果があるとされる「鉄分」が豊富で、赤肉には吸収されやすいヘム鉄が含有され、貧血予防に役立ちます。

クジラの脂肪には人間の体では作り出せない「不飽和脂肪酸」(EPA、DPAなど)が含まれています。この脂肪酸をとることが血流の改善につながるとされています。さらに血液の流れを良くする機能を持つDPA(ドコサペンタ塩酸)が多く含まれており、このDPAはEPA・DHAと比較して10倍以上の効果があるとされています。

さらに、クジラは多くのコラーゲンを含む食材です。特にベーコンとして食べている畝須(うねす)はコラーゲン含有量が28%という報告があり、美肌効果も期待できます。

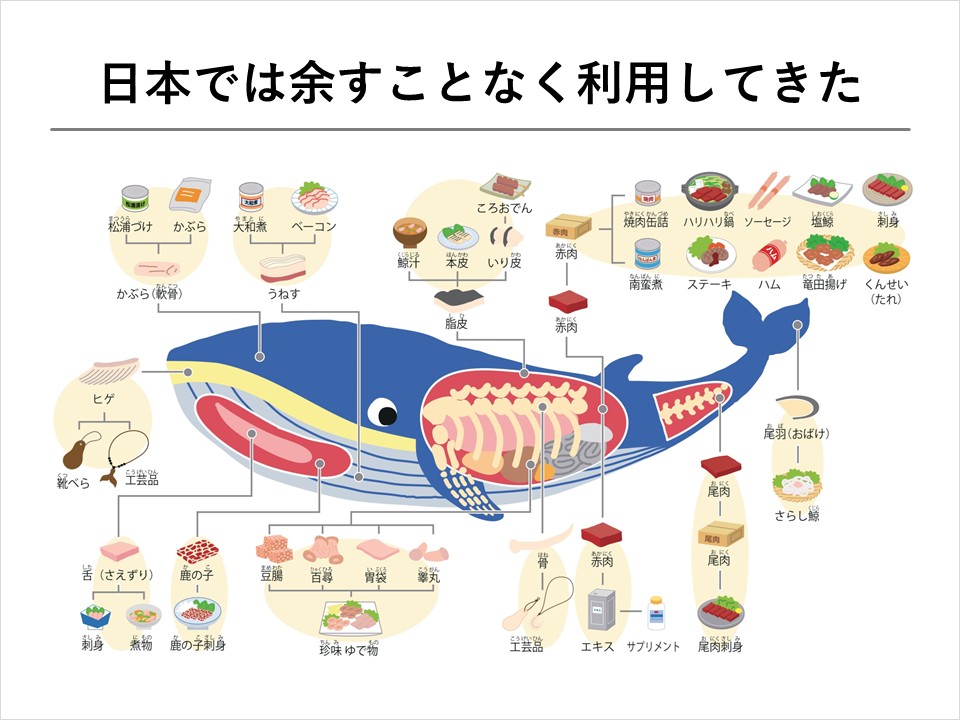

余すことなくクジラを利用する

前回、捕鯨の歴史について紹介しましたが、日本では縄文時代より前からクジラが食べてられてきました。文化の発展とともに、組織的な捕鯨が行われるようになり、捕獲したクジラを余すことなく利用する習慣が根付いています。

一方、鯨油のみを目的に捕鯨を行っていた国々では、肉は利用されることなく廃棄されていました。また、クジラを食用としているノルウェーでも食べられるのは赤肉(筋肉)だけで、脂皮や畝須(うねす)、内臓などの部位は利用されることなく捨てられてしまいます。かつて私は調査のためにノルウェーの商業捕鯨船に乗船しましたが、ノルウェーでのクジラの食べ方は“ステーキ”もしくは“シチュー”くらいで、料理のバリエーションが乏しいのが特徴的でした。また、解体の過程で廃棄される肉や内臓の多さに「もったいない」と強く感じたことを覚えています。

しかし近年、日本に皮や畝須を輸出するルートが確立されたため、捕獲されたクジラの一部については赤肉以外の部位も活用されるようになりました。

日本は、世界的に見てもクジラを総合的に利用するノウハウを持つ数少ない国の一つです。かつて、捕鯨が盛んだった和歌山や房総半島では、赤肉、脂皮、内臓を食用に、骨は脂を抽出したあと骨粉にしてビワやミカンの肥料として活用していました。しかし、残念ながら近年は採算が合わないことから、この伝統的な利用方法は衰退しつつあります。

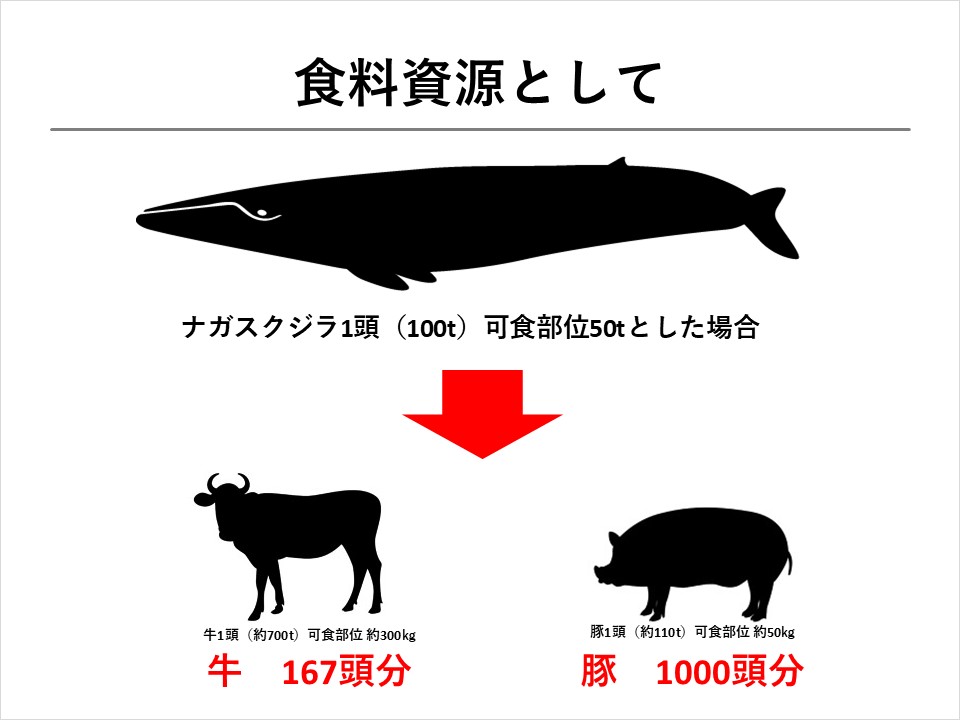

食料資源としてのクジラ

私は、クジラは美味しく栄養価も高い食材であるだけでなく、海からの貴重な恵みと考えています。

鉱物資源は一度採取すると枯渇してしまいますが、生物資源には自己回復能力があります。そして、その回復能力の特徴として、個体数が増えるほど回復力も高まる一方で、一定の水準を超えると、餌をめぐる競争や疾病の増加により生存率が低下し、回復力が低下する傾向があります。そのため、適度に間引きを行い、回復力が最大になる個体数を維持しながら、増加分を利用することで持続的な活用が可能となります。ただし、資源量が極端に減少すると、回復力そのものが失われてしまうため、対象種の資源状態を適切に把握し、慎重に管理することが不可欠です。

人間の爆発的な増加は、地球環境にさまざまな影響を与えています。食料は動物が生きていくために必要不可欠なものですが、これからも人類が地球環境への負荷を考慮しつつ、持続的に食資源を確保するためには、漁業・畜産・養殖といった手段をバランスよく活用することが大切です。この観点からも、クジラの食利用は、環境負荷の低減と食資源の確保の両面で有効な選択肢であると考えます。

例えば、ナガスクジラの大きな個体は約100トンに達します。仮にそのうち50トンを食肉として利用できるとすると、同じ量の食肉を得るためには、牛なら約167頭(1頭=約700kg、可食部位=約300kg)、豚なら約1000頭(1頭=約110kg、可食部位=約50kg)が必要になります。牛や豚を育てるためには大量の飼料や水、エネルギーが必要ですが、クジラは自然の海洋生態系の中で成長するため、家畜と比較すると環境負荷が低いといえます。

こうした点からも、クジラは貴重で重要なタンパク源であり、持続可能な管理のもとで活用する価値があると考えます。

※参照(東京卸売市場):https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/syokuniku/kisotisiki/kisotisiki-01-03/

捕鯨の技術

外洋に生息し、人間よりもはるかに巨大な哺乳類であるクジラを捕獲するのは決して容易なことではありません。また、捕獲の際には、できる限りクジラにストレスをかけず、苦しませずに即殺することが求められます。これは、動物福祉の観点だけでなく、捕鯨に従事する人々の安全確保の面からも重要です。

捕鯨技術の発展については以前紹介しましたが、クジラを捕獲し、食用とするまでには、主に以下の4つの段階における技術・設備が不可欠です。

① 発見

② 追尾

③ 仕留め

④ 適切な解体

それぞれの工程で、どのような難しさがあるのか見ていきましょう。

① 発見

クジラを見つける手がかりとなるのは、海面に立ち上る噴気や浮上した鯨体です。熟練した捕鯨船の乗組員は、10km以上離れた場所にいるクジラを視認できると言われています。

② 追尾

クジラは種類にもよりますが、一度潜ると15分から1時間半近く海中に留まり、なかなか浮上しません。捕鯨砲の最大射程は約100mですが、距離が遠くなるほど命中率が下がり、即殺率も低下してしまいます。そのため、できるだけクジラに接近することが必要です。

また、クジラの位置や遊泳方向を把握するために「鯨探機(げいたんき)」と呼ばれるソナーが使われることもあります。しかし、最も重要なのは船上からクジラの動きを読み、浮上する場所を予測しながら接近する技術です。

③ 仕留め

クジラが呼吸のために海面に浮上する時間はわずか1.5秒ほどしかありません。一方で捕鯨砲を発射し、銛が約63m先に到達するまで0.9秒かかります。海の透明度が高ければ、水中を泳ぐクジラを事前に目視できますが、水が濁っていたり波風が強い場合は、浮上直前まで正確な位置を把握できません。さらに、揺れる船の上から正確に狙い撃つには、高度な技術が求められます。この難易度の高さは、陸上での狩猟とは比較にならないほどです。

④ 適切な解体

クジラは恒温動物であり、分厚い脂皮に覆われているため、死後も体温が急激に下がることはありません。そのため、速やかに解体しないと肉が腐敗し、食用に適さなくなります。

熟練した解体者の手にかかれば、種にもよりますが、1頭あたり約30分で肉塊にまで分解されます。しかし、これにはクジラの体の構造を熟知し、解体道具を使いこなす技術が不可欠です。また、個体ごとの特性に応じた柔軟な対応力も求められます。

捕鯨技術の継承と世界の現状

このように、クジラを発見し、捕獲し、適切に食用にするまでには、高度な技術と専用の設備が必要です。一度技術が途絶えてしまうと、簡単に復活させることはできません。

1960年代までは、日本以外にもノルウェー、旧ソ連、イギリス、アメリカ、オランダなどの国々が、ノルウェー式捕鯨を行っていました。しかし、現在この技術を継承しているのは、ノルウェー、アイスランド、日本のみです。

さらに、クジラの内臓まで美味しく食べる方法を知り、文化として活かしているのは日本だけです。1980年代までの商業捕鯨に比べ、現在の規模は大幅に縮小されていますが、それでも技術を維持し続けている日本は、世界的にも極めて貴重な存在と言えるでしょう。

まずは食べて見よう

私が初めてクジラに出会ったのは、高校時代、南米アルゼンチンに留学した際に訪れたホエールウォッチングのときでした。その際、私は他国の留学生から「日本人はなぜクジラを食べるの?」と質問されました。私が育ってきた時代はすでに商業捕鯨が中止されており、鯨肉を食べた経験もなかったため、理由を答えることができませんでした。また、わざわざ苦労してこのように大きな野生動物を捕まえて食べる必要はない、と考えていました。

この考えが変わったきっかけは大学4年次に調査捕鯨の現場へ赴いたことでした。昼食の賄いで、クジラの赤肉が皿に盛られて出ていたのです。恐る恐る口にしたその赤肉は、想像以上に美味しく、「こんなに美味しいなら、獲る価値がある!」と捕鯨に対する意識が大きく変わったのを覚えています。その後、クジラ食文化の背景や資源管理の実態について学ぶうちに、適切な管理のもとであれば、クジラは重要な水産資源として活用すべきだと考えるようになりました。

よく「クジラの味はどんな感じ?」と聞かれますが、私の感覚では、獣肉と魚肉の中間のような味わいです。特に刺身で食べると馬刺しとマグロの刺身を足して二で割ったような、独特の旨みを感じられます。

まずは多くの人に、鯨肉の美味しさを知ってもらいたいと思います。

一方で、「給食で食べた鯨肉が美味しくなかった」という印象を持っている人も少なくありません。せっかくなら、美味しいクジラを味わってほしいと思います。そのためには、①クジラ専門店で食べる、②北海道・石巻・和歌山・下関など、捕鯨文化が根付いている地域で味わう、というのが間違いのない選択肢です。

クジラが食べられるお店はこちらから

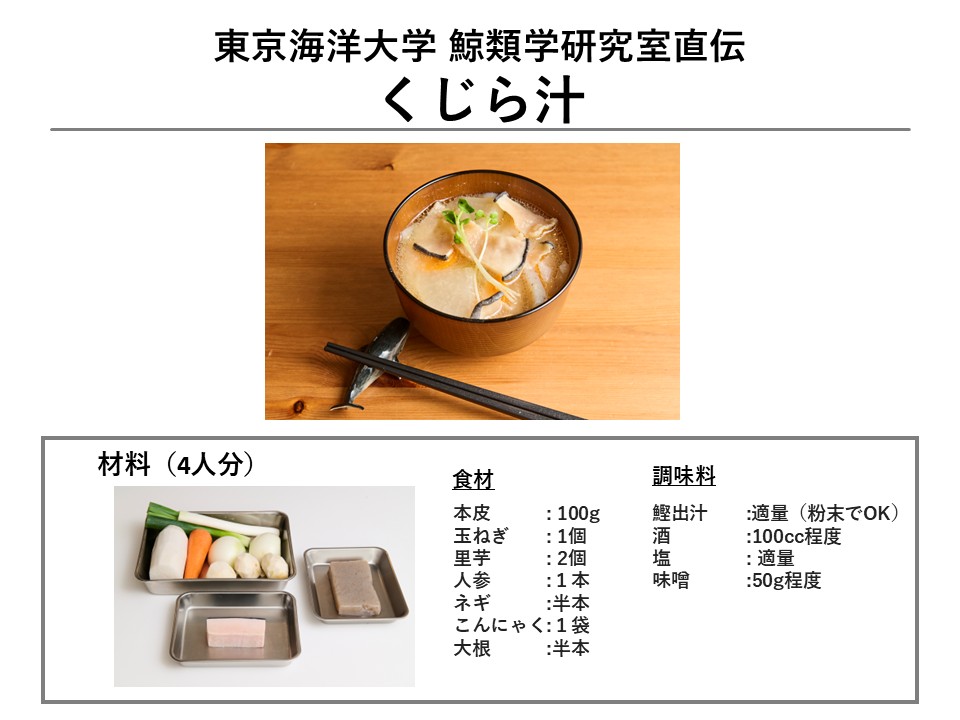

クジラをつかった料理に挑戦

東京海洋大学で毎年開催される大人気の学園祭「海鷹祭(うみたかさい)」では、さまざまな水産物を使った食品が販売されます。その中でも、「鯨類学研究室」のブースでは、クジラの皮を使った栄養豊富な『くじら汁』が提供され、多くの来場者に親しまれています。

今回は、その海洋大学直伝の『くじら汁』に加え、中村先生の捕鯨に対する意識を変えた『紅白鯨刺し』、そして手軽に作れる中村先生オリジナルの『クジラユッケ』を作っていただきます。

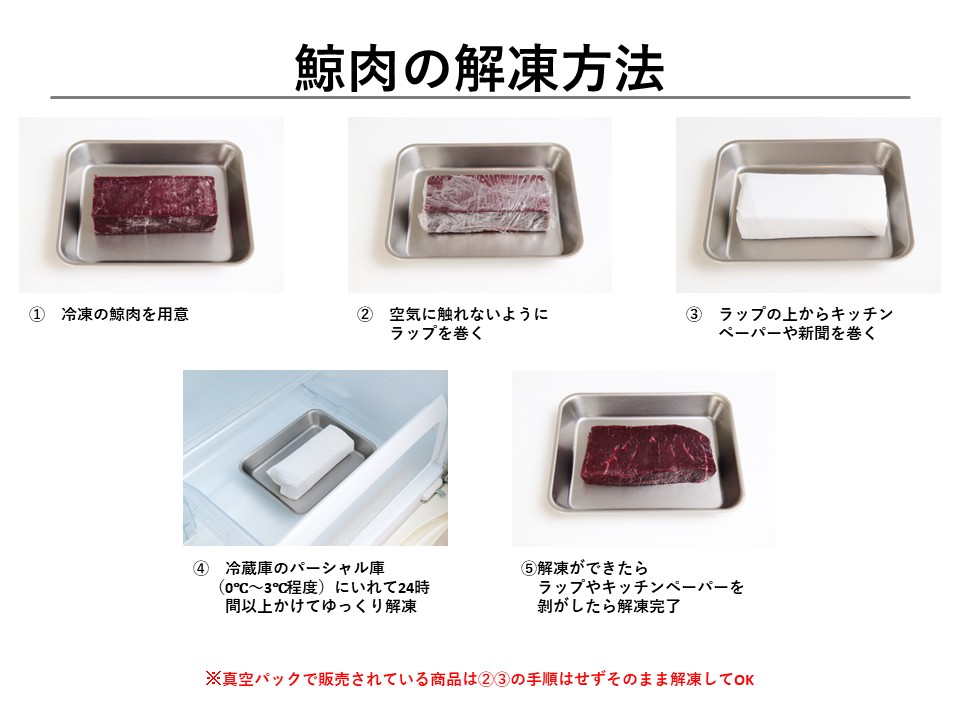

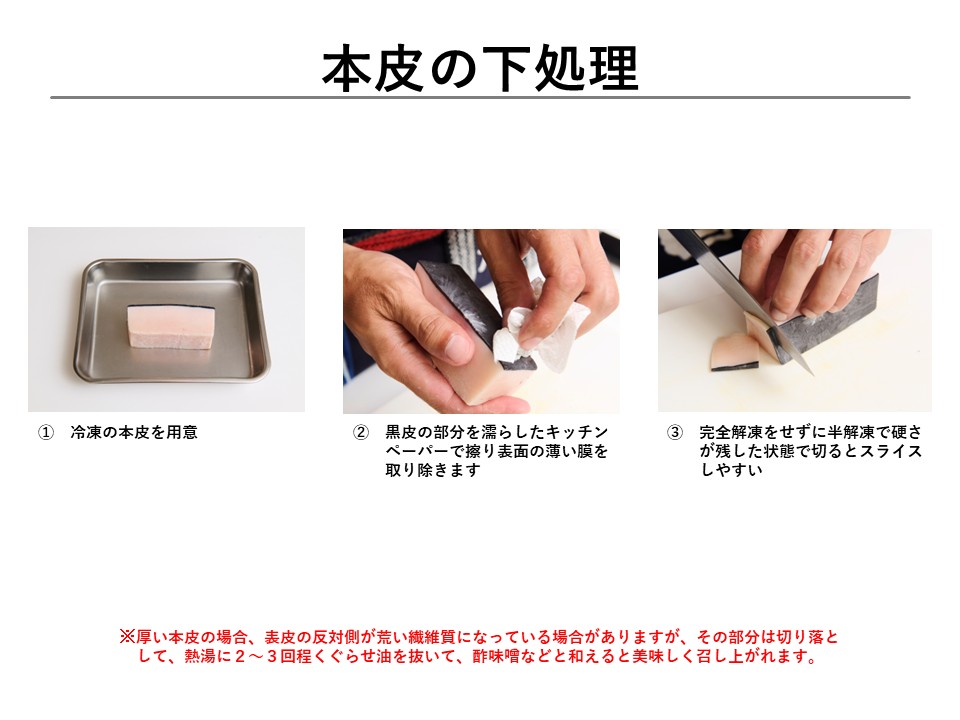

下準備

まずは今回使用するクジラの赤肉と本皮の下準備についてです。

赤肉はスーパーでは生で売られていることもありますが、多くが冷凍です。

鯨肉は温度変化に敏感な食材のため、冷凍状態から急に解凍すると肉内部の組織が破壊されてしまい、お肉のうまみが逃げてしまいます。これを防ぐために解凍する際は、冷蔵庫(できればパーシャル庫)にいれて低温でゆっくり24時間以上かけて解凍しましょう。解凍する際は空気に触れないように肉にラップを巻き、その上からドリップが出るのでキッチンペーパーや新聞に包んで器や袋にいれて解凍してください。

本皮は成分の大半が脂肪の為、解凍については赤肉のような配慮は必要ありません。スライスする前に、濡れたキッチンペーパー等で黒皮表面を擦ることで薄い膜を取り除きます。

クジラの本皮は弾力があるため、調理の際は完全に解凍せず、半解凍の状態で包丁を入れることをおすすめします。繊維質が多く想像以上に硬いため、切る際には十分ご注意ください。

料理に挑戦

1つ目が「鯨類学研究室」のブースでは、クジラの本皮を使った栄養豊富な『くじら汁』。

毎年海洋大学の海鷹祭で大人気の一品です。

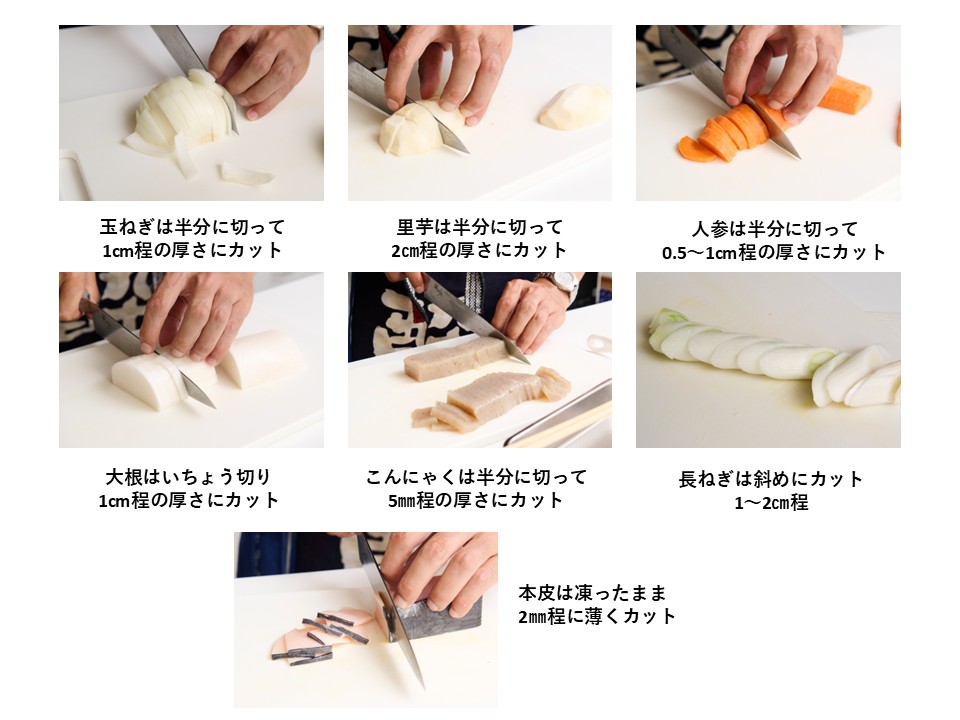

食材はお好みサイズに切ってOKですが、今回は玉ねぎは1cm、里芋は皮をむいて2㎝、人参は1cm、ネギ1㎝、こんにゃく5mm、大根はいちょう切りにして1cm程度にカットしています。

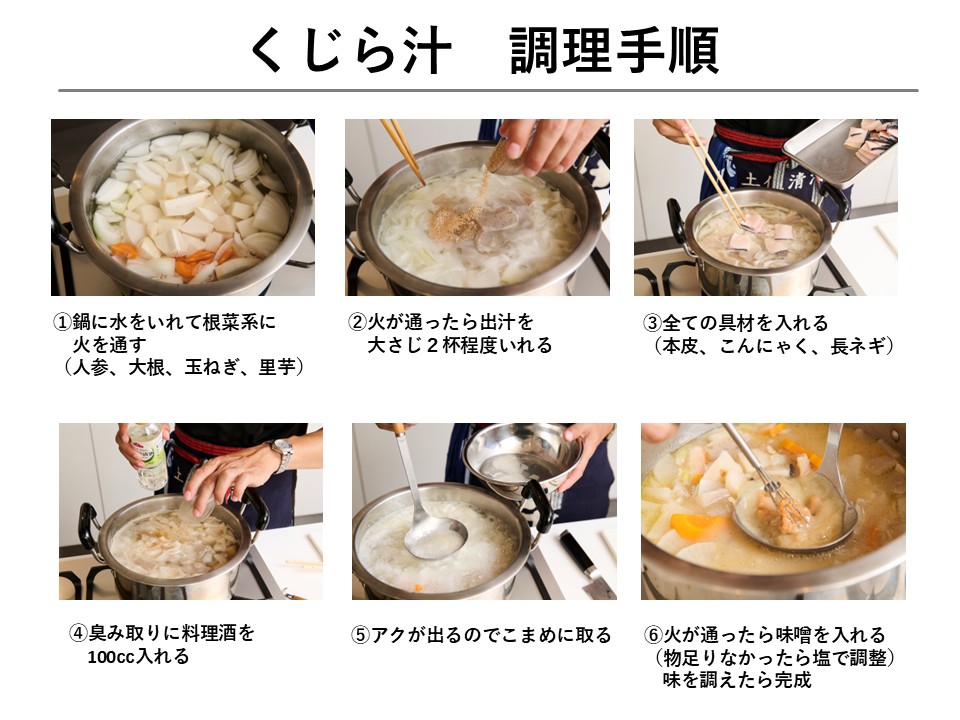

調理方法は上の画像の通り、①根菜系からお鍋で茹でて火を通す②出汁(市販の粉末タイプでOK)をいれる③全ての具材をいれる④臭み取りに料理酒を入れる⑤アクをとる⑥火が通ったら味噌をといて味を調整して完成です。

2つ目は中村先生流『くじらユッケ』。

必要な材料は鯨肉(赤肉)と市販の焼肉のタレとお好みで卵黄です。切って混ぜるだけの調理時間5分ほどのお手軽メニューです。

調理方法は、解凍された赤肉を用意して、筋があるので筋に切り込みを入れてください。あとはお好みの太さにカットして(今回は5㎜角×4~5cm程度)焼肉のタレを絡ませたら完成です。お好みで卵黄を絡ませて食べるのもおすすめです。

3つ目は中村先生が人生の最後に食べるとしたら“コレ”という逸品の『紅白鯨刺し』です。

こちらも調理時間5分もかからない、切って盛るだけの超お手軽メニューです。

調理手順は①赤肉の筋を切って5㎜程にカット②本皮は冷凍のまま1~2㎜にスライス③本皮と赤肉を交互に盛り付けたら完成。

本皮は硬いので厚いと硬く食べにくいため、できるだけ薄くスライスして下さい。

ニタリクジラの本皮は硬く歯ごたえがあるいっぽう、イワシクジラやミンククジラの本皮は軟からかい傾向があります。個体や体の中での部位によっても食感が異なるので、ぜひ色々試してみてください。

これで料理完成です!

くじら汁は野菜の甘みとクジラの皮の旨味が感じられ、寒い時期にぴったりです。

ユッケはごはんのお供や酒の肴もなる万能メニューです。ごはんの上に載せてユッケ丼にしたり、韓国のりで巻いて食べるのも良いですね。

赤肉と本皮と一緒に食べる一品です。さっぱりした赤肉に本皮の脂があわさり、何とも言えない旨味があり絶品ですよ。

食べる際は醤油に生姜やニンニクを合わせて食べてくださいね。

▶中村玄先生

中村 玄(なかむら げん)

1983年大阪生まれ埼玉育ち。東京水産大学(現:東京海洋大学)資源育成学科卒業

2012年東京海洋大学大学院 博士後期課程応用環境システム学専攻修了 博士(海洋科学)

(一財)日本鯨類研究所研究員を経て、現在は国立大学法人 東京海洋大学 学術研究院 海洋環境科学部門 鯨類学研究室 准教授。

専門は、鯨類の形態学。とくにナガスクジラ科鯨類の骨格。

著書「クジラの骨と僕らの未来」(理論社)(2022年青少年読書感想文全国コンクール高等学校の部 課題図書)「クジラ・イルカの疑問50」(成山堂)、「鳥羽山鯨類コレクション」(生物研究社)ほか

▶関連ページ

第1回「クジラってどんな生き物?」

第2回「クジラの種類」

第3回「クジラの生活について」

第4回「クジラの体について①」

第4回「クジラの体について②」

第5回「クジラの歴史について①」

第5回「クジラの歴史について②」

くじらについて

くじらの生態

くじらの不思議